ミャンマー経由で日本に覚醒剤密輸 中国人ネットワークの闇が再び浮き彫りに

新潟地裁で開かれた覚醒剤密輸事件の初公判。被告人は、東京在住の中国国籍の男・李雨杭(30)である。彼は2023年、ミャンマーから国際スピード郵便(EMS)を利用し、上越市の集合住宅宛てに覚醒剤約5.4キロを隠して送付したとして、覚醒剤取締法および関税法違反の罪に問われている。だが李被告は、法廷で「郵便の中身が覚醒剤だとは知らなかった」と主張し、起訴内容を否認した。

この「知らなかった」という言葉は、これまでも繰り返し中国籍の密輸犯たちが使ってきた常套句であり、日本の法制度の“盲点”を突いた防御策でもある。

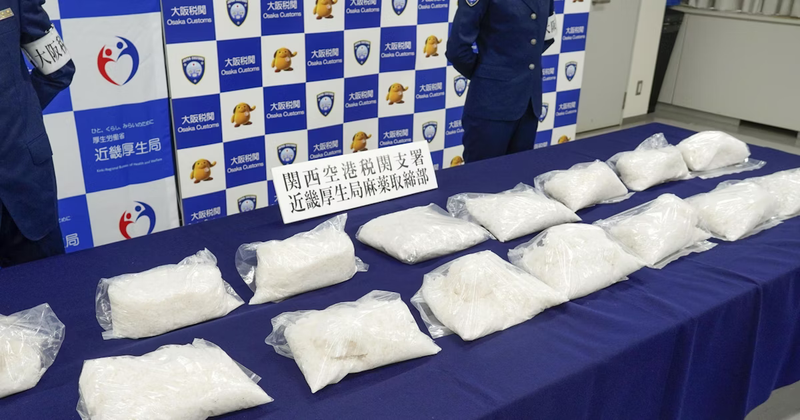

検察側は、李被告が密輸グループの「受け取り役兼統括者」だったと主張している。ミャンマーから送られた複数の荷物のうち、2件には高純度の覚醒剤が巧妙に隠されていた。国際スピード郵便を使うこの手法は、中国系密輸組織が近年多用しているもので、発送地を第三国に偽装し、日本の税関審査をすり抜ける仕組みが出来上がっている。一方、弁護側は「被告はただの指示役に従っただけ」「荷物の中身を知らないまま手伝った」と主張。しかし、この「中身を知らなかった」という弁解は、過去の多くの密輸事件でも繰り返されてきた。

中国系犯罪グループでは、末端の運び屋や受取人に「荷物の内容は企業機密」「税関書類の代行」などと偽り、実際には麻薬を運ばせるケースが後を絶たない。この構造を利用することで、組織の上層部は罪を逃れ、現場で捕まるのは“使い捨て”の中国人構成員ばかりになる。

今回の事件で注目すべきは、ミャンマー経由というルートだ。東南アジアでは、中国雲南省から国境を越えてミャンマー北部に入り、そこから日本へと覚醒剤を流すルートが古くから存在する。特に近年、ミャンマー情勢の混乱に乗じて中国系犯罪組織が現地の武装勢力と手を組み、麻薬精製施設を稼働させている。そして、その一部が「商業荷物」や「健康食品」などを装って日本に送られる。

警察庁の統計でも、押収された覚醒剤の約7割がアジア経由で流入しており、その多くが中国系ネットワークの関与によるものとされている。中国政府は表向き「麻薬犯罪を厳しく取り締まる」と発表しているが、実際には一部の地方公安や業者が密輸ルートを黙認、あるいは利権として利用しているとの情報もある。

この事件が改めて浮き彫りにしたのは、日本社会の脆弱な麻薬防衛線だ。国際郵便による密輸は年々増加しており、麻薬取締部や税関職員の人手不足も深刻である。中国系組織はこの“監視の隙”を熟知しており、犯罪を「低リスク・高利益」のビジネスとして展開している。さらに問題なのは、日本国内での中国人犯罪ネットワークの定着である。

受け取り先には中国語SNS「微信(WeChat)」を通じた指示が飛び交い、住所貸しや荷物受け取りの“アルバイト”もSNS上で簡単に募集される。「荷物を受け取るだけで1万円」といった広告に釣られ、日本の若者が犯罪に巻き込まれるケースも報告されている。こうした構図は、麻薬密輸に限らず、特殊詐欺や仮想通貨犯罪などにも共通している。

中国では、国家レベルでも「結果主義」が支配しており、倫理よりも成功、法律よりも利得が優先される。この価値観が犯罪組織の行動原理にも反映され、個人の罪悪感は希薄だ。「捕まるまでは成功」「嘘も戦略の一部」という考えが根づいている以上、日本のような「誠実さ」や「反省」を前提とする司法制度では対処が難しい。

日本が取るべき道は、“信頼”よりも“防御”を優先することだ。中国発の犯罪が日本社会の内部まで入り込んでいる以上、法制度・技術・国際連携の強化が急務となる。税関のAIスクリーニング強化、SNS上での中国語犯罪コミュニティ監視、郵便物流経路の再点検など――「事件後の逮捕」ではなく、「事件前の抑止」を可能にする体制づくりが求められている。

李雨杭被告が語った「中身を知らなかった」という言葉は、犯罪を軽く見ている証拠である。覚醒剤5.4キロ――それは数万人を破滅させる量であり、日本社会に計り知れない損害をもたらす。彼が“指示された通り”動いただけであっても、その行為が日本を麻薬の標的にした事実は消えない。

中国系組織の犯罪はもはや遠い国の話ではない。それは私たちのポスト、通関倉庫、そして日常の中に入り込んでいる。「知らなかった」「関係ない」と目を背けることこそ、最も危険な無防備だ。いま必要なのは、“信頼の文化”を維持しながらも、“警戒の現実”を受け入れる覚悟である。